Abstract

대상 및 방법

2000년 1월부터 2013년 12월까지 서울대학교병원에서 수근관절 활액막염 진단하에 활막 절제술을 시행한 환자 중 수술 전 수근관절 조영 증강 자기공명영상 검사를 시행한 29명의 환자를 대상으로 후향적으로 분석하였다. 이 중 17명의 환자는 수술 전 Tc99m 백혈구 스캔 검사를 시행하였다. 류마티스 관절염 진단 기준에 부합하는 환자의 경우, 수근관절 자기공명영상 및 조직 병리 검사 결과 중 하나 이상에서 류마티스 관절염을 시사하는 소견이 나왔다면 류마티스 관절염으로 최종 진단하였다. 만약 자기공명영상 검사와 조직 검사 소견이 시사하는 진단이 다르게 나타나는 경우에는 조직 검사 소견 결과를 토대로 확진하였다.

초록

Purpose

The purpose of this study was to suggest a multimodal diagnostic approach to determine the cause of the disease in patients diagnosed with synovitis of the wrist and who underwent synovectomy.

Materials and Methods

Twenty-nine patients, who underwent contrast magnetic resonance imaging (MRI) preoperatively and synovectomy from January 2000 to December 2013, were reviewed retrospectively. Among them, 17 patients underwent a Tc99m white blood cell (WBC) scan preoperatively. In patients who met the diagnostic criteria of rheumatoid arthritis (RA), the diagnosis was confirmed as RA if the MRI finding or histology was compatible with RA. If the MRI finding and histology were disparate, the final diagnosis was made based on the histologic finding.

Results

Of the nine patients who met the diagnostic criteria of RA, seven patients were finally diagnosed as RA and two patients as tuberculous arthritis. Of the 20 patients who did not meet the diagnostic criteria of RA, the MRI findings and histology were consistent with the same disease in 12 patients. In the remaining eight patients, five were diagnosed with nonspecific chronic synovitis, one with RA, and two with tuberculous arthritis based on the clinical findings, MRI, and histology findings.

수근관절 활액막염은 활액막의 증식 및 염증 세포의 침윤으로 인해 수근관절의 동통, 관절 운동 제한, 부종 및 국소 열감 등의 증상을 초래하는 염증성 질환이다. 대표적인 원인 질환으로는 류마티스 관절염과 결핵성 관절염이 있으며,12) 류마티스 관절염 진단 기준을 충족시키지 않는 수근관절의 만성 단관절 관절염(monoarticular arthritis)에서도 수근관절 활액막염이 발생할 수 있다.3) 류마티스 관절염의 진단에 많이 이용되고 있는 1987년도에 개정된 미국류마티스학회의 류마티스 관절염의 분류 기준은 조기 진단에 어려움이 있어, 미국류마티스학회와 유럽류마티스학회에서는 2010년 9월에 류마티스 관절염 분류 기준을 새롭게 제안하였다.4) 류마티스 관절염에서 수근관절은 상지 관절 중 가장 흔하게 침범되는 관절로 약 75%의 류마티스 관절염 환자에서 수근관절 증상이 나타난다고 한다.5) 수근관절은 류마티스 관절염 초기 단계에 관절염이 발생하게 되며, 관절염이 한 번 발생하게 되면 급격하게 진행하기 때문에 류마티스 관절염의 진행을 예방하기 위해 조기에 적절한 치료가 필요하다.6) 백혈구 스캔 검사 및 골 스캔 검사는 류마티스 관절염 환자에서 활액막 및 관절의 염증 유무 및 염증의 활성 정도를 확인할 수 있는 검사로 류마티스 관절염의 조기 진단에 유용한 검사로 알려져 있다.78)

한편, 골관절 결핵은 근골격계 결핵증 중 1.5%–3.0% 정도를 차지하며,9) 골관절 결핵 중에서 수근관절의 결핵성 관절염은 드물게 발생하는 것으로 알려져 있다. Hodgson 등10)은 2,000예의 골관절 결핵 환자 중 단지 14명만이 수근관절 결핵증이었다고 보고하였으며, Brashear와 Winfield11)는 170예의 골관절 결핵 환자 중 10예의 환자가 수근관절 결핵증이었다고 보고하였다. Bush와 Schneider12)는 11명의 수부 및 수근관절 결핵증 환자들에 대해 보고하였는데, 대부분의 환자들에서 증상 발생일로부터 진단까지 많은 시간이 소요되었고, 결핵증 진단 전에 류마티스 관절염 혹은 비특이성 활액막염 진단을 받았다고 기술하였다.

일반적으로 결핵성 관절염은 단관절 질환으로, 척추나 고관절, 슬관절 같은 큰 관절을 침범하며, 류마티스 관절염은 대칭성 다관절 질환으로 주로 원위부 관절을 침범하는 질환이다. 하지만 류마티스 관절염이 단관절 질환의 형태로 나타날 수도 있으며, 결핵성 관절염과 류마티스 관절염은 임상적으로 유사한 소견을 보이고, 만성적인 경과를 나타내기 때문에 감별이 매우 어렵다. Choi 등13)은 류마티스 관절염과 결핵성 관절염을 감별할 수 있는 특징적인 자기공명영상 소견에 대한 연구를 발표하였는데, 결핵성 관절염에서 활액막이 균일하게 비후된 소견이 관찰되며, 골 미란의 범위가 크고, 테두리 조영 증강(rim enhancement)되고, 관절외 낭성 종괴가 더 흔하게, 더 많이 관찰되었다고 기술하였다. 활액막에 대한 조직 검사를 시행한다면 이 두 질환의 감별 진단에 도움이 될 수 있다. 류마티스 관절염의 활액막에서는 형질 세포(plasma cell) 및 임파구의 침윤 소견이 관찰되고, 림프 소절(lymphoid follicle) 및 섬유소 침착(fibrin deposit)이 관찰될 수 있으며, 결핵성 관절염에서는 괴사성 혹은 섬유소양 물질, 건락성 괴사(caseation necrosis) 및 백혈구, 단핵 식균 세포 응집 소견이 관찰될 수 있다.

본 연구에서는 수근관절 활액막염 진단하에 활막 절제술을 시행한 환자들을 대상으로 임상 소견, 혈액 검사, 자기공명영상, 백혈구 스캔 혹은 골 스캔 검사 및 조직학적 확진 검사 등을 통한 수근관절 활액막염의 원인 질환 진단을 위한 접근법을 제시하고자 한다.

저자는 2000년 1월부터 2013년 12월까지 서울대학교병원에서 수근관절 활액막염 진단하에 활막 절제술을 시행한 환자 중 수술 전 수근관절 조영 증강 자기공명영상 검사를 시행한 29명의 환자를 대상으로 후향적으로 분석하였다. 본 연구는 서울대학교병원 연구윤리위원회로부터 검토 및 승인을 받았다(IRB No. 1512-084-728).

본 연구의 대상 환자는 총 29명이었으며 남자가 13명, 여자가 16명이었다. 17명은 우측 수근관절이 이환되었으며 12명은 좌측이 이환되었다. 수술 당시 평균 나이는 56세(14–76세)였고 이 중 17명의 환자는 수술 전 Tc99m 백혈구 스캔 검사를 시행하였다. 29명의 환자 중 8명의 환자는 활막 절제술 수술 전 서울대학교병원 내과 혹은 타 병원에서 류마티스 관절염 혹은 결핵성 관절염으로 진단받고 약물 치료를 시행 중인 환자였다. 이 중 4명은 류마티스 관절염으로 진단받았으며 4명은 임상적으로 결핵성 관절염 진단하에 항결핵 약물 치료 시행 중이었다. 수술 전까지 수근관절 활액막염 증상을 호소한 기간은 평균 30개월(1–120개월)이었다.

저자는 류마티스 관절염 진단 기준으로 2010년 9월 이전에는 1987년도에 개정된 미국류마티스학회의 류마티스 관절염의 분류 기준을 사용하였으며 2010년 9월 이후에는 미국류마티스학회와 유럽류마티스학회에서 제시한 진단 기준을 사용하였다. 자기공명영상에서는 원위 요척 관절, 요-수근관절, 수근골간 관절 및 수근골-중수골간 관절의 활액막염, 골부종 및 골미란(bony erosion) 여부를 통해 류마티스 관절염 혹은 결핵성 관절염으로 진단하였다.13) 활액막의 비후가 균일하지 않고 두꺼운 경우에는 류마티스 관절염으로 진단하였으며 골미란 정도가 심하거나 골미란 부위 변연부 조영 증강이 있거나 관절외 낭종 혹은 농양을 형성한 경우에는 결핵성 관절염으로 진단하였다. 병력 청취, 신체 검진, 혈액 검사, 단순 방사선 영상 및 자기공명영상을 통해 류마티스 관절염 진단 기준에 부합하는 환자에서 수근관절 자기공명영상 및 조직 병리 검사 결과 중 하나 이상 류마티스 관절염을 시사하는 소견이 나온 경우에는 류마티스 관절염으로 최종 진단하였다. 임상적으로 류마티스 관절염 진단 기준을 충족시키지 못하는 환자에서 자기공명영상 소견 및 조직 검사 소견이 모두 류마티스 관절염, 결핵성 관절염 혹은 비특이적 단관절 관절염 중 어느 하나의 진단을 시사하는 것으로 나온 경우에는 해당 진단명으로 최종 확진하였다. 만약 자기 공명 영상 검사와 조직 검사 소견이 시사하는 진단이 다르게 나타나는 경우에는 조직 검사 소견 결과를 토대로 확진하였다.

활막 절제술은 수술 전 촬영한 자기공명영상을 통해 활액막염의 위치 및 범위를 확인한 후 수근관절, 원위 요척 관절, 수지 및 수근 신전건의 활액막염에 대해서는 수근관절 후방 접근법을 통해 활막 절제술을 시행하였으며 수지 굴곡건의 활액막염에 대해서는 수근관절 전방 접근법을 통해 시행하였다. 절제된 활액막 검체에 대해서는 병리 조직 검사, 일반 미생물 검사, 항산균 도말 검사, 항산균 배양 검사 및 결핵균 핵산 증폭 검사를 시행하였다. 활막 절제술 시행 후에는 과산화 수소 희석액 1 L, 1세대 세팔로스포린, aminoglycoside 및 vancomycin 각각 2 vials과 생리 식염수 혼합액 1 L, 베타딘 희석액 1 L를 이용하여, 관류 세척을 시행하였다.

29명의 환자 중 수술 전 시행한 혈액 검사상 류마티스 인자는 7명에서 양성으로 나타났으며, 보체 반응단백(C-reactive protein) 수치가 0.5 mg/dl 이상으로 상승한 환자는 7명이었고(0.53–9 mg/dl), 적혈구 침강 속도(erythrocyte sedimentation rate, ESR)가 20 mm/hr 이상으로 상승한 환자는 17명이었다(21–136 mm/hr). 수술 전 시행한 단순 방사선 영상에서 관절 주위 골 소실증은 18명에서 관찰되었고, 골 침식 소견은 28명에서, 요-수근관절의 관절 간격 감소는 22명에서 관찰되었다. 자기공명영상 검사상 활막 증식 소견은 29명 모두에서 관찰되었고, 골침식 소견은 28명에서, 관절 간격 감소는 22명에서, 골수 부종은 25명에서 관찰되었다. 굴곡건의 건활막염은 12명에서, 신전건의 건활막염은 19명에서 관찰되었으며, 농양은 3명의 환자에서, 삼각 섬유 연골 복합체 파열은 5명에서, 1명의 환자에서는 수근관 증후군 소견이 관찰되었다. 활막 절제술 시행 시 수지 굴곡건 혹은 신전건 주위의 활막 절제술만 시행한 환자는 2명이었으며, 수근관절 혹은 원위 요척 관절의 활막 절제술만 시행한 환자는 14명, 건 및 관절 모두에서 활막 절제술을 시행한 환자는 13명이었다.

본 연구에서 활막 절제술 수술 전 류마티스 관절염 진단 기준을 충족하는 환자는 9명이었다. 2010년 9월 이전에 수술을 시행한 20명 중 류마티스 관절염 진단 기준을 충족시키는 환자는 5명이었으며 2010년 9월 이후에 수술을 시행한 9명 중 류마티스 관절염 진단 기준을 충족하는 환자는 4명이었다. 류마티스 관절염 진단 기준을 충족하는 9명의 환자 중 4명의 환자는 수근관절 자기공명영상 검사에서 류마티스 관절염을 시사하는 것으로 나왔다(Fig. 1). 이 중 3명은 조직 병리 검사에서도 류마티스 관졀염을 시사하는 것으로 나왔고 나머지 1명은 조직 병리 검사에서 비특이적 만성 염증 소견이 나왔지만 임상 소견 및 자기공명영상 검사에서 류마티스 관절염을 시사하여 류마티스 관절염으로 최종 확진되었다. 자기공명영상 검사에서 결핵성 관절염을 시사한 5명의 환자 중 3명은 조직 병리 검사상 류마티스 관절염을 시사하는 것으로 나와 류마티스 관절염으로 최종 확진되었고 나머지 2명은 조직 병리 검사상 결핵성 관절염을 시사하고 이 중 한 명은 결핵균-중합효소연쇄반응(tuberculosis-polymerase chain reaction, Tbc-PCR) 검사에서 양성으로 나와 결핵성 관절염으로 최종 확진되었다.

활막 절제술 수술 전 류마티스 관절염 진단 기준을 충족시키지 못한 20명의 환자 중 7명은 자기공명영상 검사에서 류마티스 관절염을 시사하는 것으로 나왔다(Fig. 2). 이 중 조직 병리 검사를 통해 2명은 류마티스 관절염으로, 4명은 비특이적 만성 활액막염으로 진단되었고, 나머지 1명은 결핵성 관절염으로 최종 진단되었지만 Tbc-PCR 검사는 음성으로 나타났다. 자기공명영상 검사에서 결핵성 관절염을 시사하는 것으로 나온 11명의 환자 중 조직 병리 검사를 통해 3명은 류마티스 관절염으로, 2명은 비특이적 만성 활액막염으로, 나머지 6명은 결핵성 관절염으로 최종 진단되었지만 6명의 환자 중 Tbc-PCR은 2명에서만 양성으로 나타났다. 자기공명영상 검사에서 비특이적 만성 활액막염을 시사하는 것으로 나온 2명의 환자는 조직 병리 검사에서도 비특이적 만성 활액막염을 시사하는 것으로 나왔다.

수술 전 백혈구 스캔 검사를 시행한 17명의 환자 중 14명의 환자에서 수근관절 부위의 섭취 증가(hot uptake)가 관찰되었다. 14명의 환자 중 8명은 류마티스 관절염으로, 1명은 결핵성 관절염으로, 나머지 5명은 비특이적 만성 활액막염으로 최종 진단하였다. 수근관절 부위의 섭취 증가가 관찰되지 않았던 3명의 환자는 모두 비특이적 만성 활액막염으로 진단하였다. 수술 전 서울대학교병원 내과 혹은 타 병원에서 류마티스 관절염 혹은 결핵성 관절염 진단하에 약물 치료를 시행한 병력이 있는 8명의 환자 중 6명은 수술 결과 동일한 진단으로 확진되었으며 1명은 결핵성 관절염에서 비특이적 만성 활액막염으로 나머지 1명은 류마티스성 관절염에서 결핵성 관절염으로 진단이 바뀌었다.

2010년 9월 이전에 수술을 시행한 20명의 환자 중 1987년도에 개정된 미국류마티스학회의 류마티스 관절염의 분류 기준상 류마티스 관절염 진단 기준을 충족시키지는 못했지만 활액막 절제술 후 조직 검사를 통해 류마티스 관절염 진단을 받은 환자는 4명이었고, 류마티스 관절염 진단 기준을 충족했지만 최종 진단이 류마티스 관절염이 아닌 것으로 확진된 환자는 1명이었다. 2010년 9월 이후에 수술을 시행한 9명의 환자 중 미국류마티스학회와 유럽류마티스학회에서 제시한 진단 기준을 충족시키지는 못했지만 수술 후 류마티스 관절염으로 최종 진단된 환자는 1명이었으며, 반대로 진단 기준을 충족하였지만 수술 후 류마티스 관절염이 아닌 것으로 최종 진단된 환자는 1명이었다.

수근관절의 만성 활액막염이 발생할 수 있는 원인 질환에는 류마티스 관절염, 결핵성 관절염, 척추관절병증, 통풍성 관절염 등이 있으며, 이들 질환의 진단 기준을 충족시키지 못하는 경우 비특이적 만성 활액막염으로 진단할 수 있다. 이들 질환 중 류마티스 관절염과 결핵성 관절염을 감별 진단하는 것은 쉽지 않다. 류마티스 관절염은 흔히 수근관절을 침범하며 비가역적인 관절 손상 및 전신 합병증을 초래하고 병변이 진행할 경우 관절 파괴 및 건 파열을 야기할 수 있다. 류마티스 관절염은 주로 임상 소견을 통해 진단되지만 초기 류마티스 관절염의 경우에는 다른 질환과의 감별이 매우 어렵다. 하지만 초기 류마티스 관절염에 대한 명확한 정의는 아직까지 정해지지 않았으나 몇몇 저자들은 증상 발현 기간이 1년 이내 혹은 2년 이내인 경우를 초기 류마티스 관절염으로 정의하기도 하였으며 방사선적 골 침식 소견이 없고 최근에 증상이 시작된 경우로 정의하기도 하였다.141516) 미국류마티스학회에서는 1987년 류마티스 분류 기준을 제시하였는데, 이는 현재까지 임상적으로 많이 사용되고 있다. 하지만 새로 발생한 염증성 관절염에 대한 진단 기중으로서의 타당성 및 예측력에는 논란이 있으며,1718) 조기 약물 치료가 필요한 류마티스 관절염 환자를 찾는 경우에도 도움이 되지 않는다. 이러한 문제점을 해결하고자 2010년 새로운 류마티스 관절염 분류 기준이 발표되었다.419) 새로운 기준에는 조기 류마티스 관절염에 대한 내용을 포함하였고 적어도 하나의 소 관절에서 임상적으로 명백한 활액막염이 관찰되는 경우도 진단 기준에 포함시켰다. 하지만 이 진단 기준에는 자기공명영상에서의 활액막염 혹은 골침식 소견과 같은 내용은 전혀 언급되어 있지 않다. 조기 류마티스 관절염에서의 자기공명영상 검사의 유용성에 대한 한 연구에 의하면 부종, 골 침식 및 활액막염의 유병률은 각각 100%, 96.15%, 92.3%였으며, 부종 및 골침식 양상은 조기 류마티스 관절염과 확정된 류마티스 관절염 사이에 유의한 차이가 있었다.20)

결핵성 골관절염은 주로 슬관절 혹은 고관절과 같은 하지의 큰 관절을 침범하고 단관절의 관절염 소견을 보인다. 폐 이외 부위의 결핵은 전체 결핵의 약 20% 정도를 차지하며 폐 이외 부의에 발생한 결핵 중 4%–10% 정도가 골 및 관절을 침범하고 손의 관절과 같은 말초 관절은 매우 드물게 침범하는 것으로 알려져 있다.21) 결핵성 골관절염의 경우 혈액 검사는 ESR만이 다소 증가할 수 있으며 대부분 흉부 단순 방사선 영상에서는 정상 소견을 보인다.22) 결핵성 관절염이 발생한 관절에서는 골 침식(bony erosion), 관절 간격 감소 및 연골하 골의 흐려지는 소견(blurring)이 관찰될 수 있다.23) 컴퓨터 단층촬영 검사상 광범위한 골 침식 소견이 관찰될 수 있으며 자기공명영상에서는 활액막 비후, 골침식 부위의 테두리 조영 증강, 관절외 낭종 형성 등이 관찰될 수 있지만 초기 관절염에서는 비특이적 소견만 관찰될 수 있다.1324)

자기공명영상 검사상 류마티스 관절염에서는 균일하지 않고 다양한 정도의 활액막 비후 소견이 관찰되며 활액막의 두께가 두꺼울수록 류마티스 관절염일 가능성이 높다.13) 반면 결핵성 관절염에서는 골 침식 부위가 넓으며 골침식 면적이 넓을수록 결핵성 관절염일 가능성이 높다. 골 침식 부위의 테두리 조영 증강은 결핵성 관절염에서 보다 흔하게 관찰되며 관절외 낭종 역시 결핵성 관절염에서 보다 흔하게 관찰되고 다발성으로 관찰되기도 한다. 활액막염 혹은 관절염에서 백혈구 스캔 검사는 염증 정도를 평가하는 데 매우 유용하다. Rydgren 등25)은 류마티스 관절염 및 건선 관절염 환자에서 111-인듐 옥신을 단핵구 및 과립구에 표지하여 주입한 후 감마 카메라를 이용하여 염증이 있는 관절을 촬영하였다. 연구 결과 111-인듐 백혈구 스캔 검사는 활액막염 진단을 위한 매우 민감한 검사이며, 신체 검진으로 평가하기 어려운 관절의 염증 정도를 평가하는 데 매우 유용한 것으로 나타났다. Gaál 등26)은 21명의 류마티스 관절염 환자를 대상으로 Tc99m-HMPAO (hexamethylpropylene amine oxime)를 백혈구에 표지하여 질병 활성도 점수(disease activity score)와 백혈구 스캔 검사 결과를 비교하였다. 연구 결과 수부 및 족부에 Tc99m-HMPAO로 표지된 백혈구의 축적 정도와 부은 관절의 개수 사이에는 통계적으로 유의한 연관성이 나타났으며 이러한 방법의 백혈구 스캔 검사는 류마티스 관절염 환자의 염증 활성도를 평가하는 데 유용한 방법이라고 결론 내렸다. 백혈구 스캔 검사는 활액막염의 활성도를 정량적으로 평가할 수 있고 심한 염증이 있는 관절의 위치를 확인하는 데도 도움이 된다. 이번 연구에서 최종 진단이 류마티스 관절염 혹은 결핵성 관절염으로 나온 환자 모두에서 백혈구 스캔 검사 결과 수근관절 부위의 섭취 증가가 관찰되었다. 수근 관절의 활액막염이 있는 환자에서 백혈구 스캔 검사상 수근 관절의 섭취 증가가 관찰된다면 류마티스 관절염 혹은 결핵성 관절염 가능성이 있다고 볼 수 있다.

일반적으로 류마티스 관절염의 경우 약물 치료를 시행하지만 활막 절제술을 통해 치료 효과를 기대할 수 있다. Brumfield 등27)은 69명의 류마티스 관절염 환자에 대해 수근관절 후방 건활막 절제술, 관절 내 활막 절제술 및 Darrach 절제술을 시행한 결과 83%에서 통증이 호전되었다. 류마티스 관절염 환자에서 후방 수근관절 활막 절제술의 장기 추시 결과에 대한 연구에 따르면 95% 이상에서 통증 조절 효과가 있고 수술 후 건 파열 발생이 적으며 활액막염 재발은 발생하지 않았다고 보고하였다.1) 수근관절 활막 절제술은 관절경을 이용하여 시행할 수도 있으며 이 경우 통증을 경감시키면서 대부분의 환자에서 기능 호전을 기대할 수 있다.2829)

본 연구에서는 몇 가지 한계점이 있다. 첫째, 이번 연구에서는 개방적 활막 절제술을 시행한 환자만을 연구 대상으로 하였기 때문에 선택 편향(selection bias)이 있을 수 있다. 둘째, 2010년 9월을 기준으로 서로 다른 류마티스 관절염 진단 기준을 사용하였다. 셋째, 29명의 환자 중 17명에서만 백혈구 스캔 검사를 시행하였고, 검사상 섭취 증가 정도에 대한 정량적 분석은 시행하지 못하였다. 본 연구의 연구 기간 초기에 수술을 시행한 환자들에서는 백혈구 스캔 검사를 시행하지 않았다.

Figures and Tables

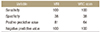

| Figure 1MRI and pathology findings of nine patients who met the diagnostic criteria of rheumatoid arthritis. MRI, magnetic resonance imaging; RA, rheumatoid arthritis; TbA, tuberculosis arthritis; NCS, nerve conduction studies. |

References

1. Thirupathi RG, Ferlic DC, Clayton ML. Dorsal wrist synovectomy in rheumatoid arthritis: a long-term study. J Hand Surg Am. 1983; 8:848–856.

2. Visuthikosol V, Kruavit A, Nitiyanant P, Siriwongpairat P. Tuberculous infection of the hand and wrist. Ann Plast Surg. 1996; 37:55–59.

3. Kim SM, Park MJ, Kang HJ, Choi YL, Lee JJ. The role of arthroscopic synovectomy in patients with undifferentiated chronic monoarthritis of the wrist. J Bone Joint Surg Br. 2012; 94:353–358.

4. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2010; 62:2569–2581.

5. Ilan DI, Rettig ME. Rheumatoid arthritis of the wrist. Bull Hosp Jt Dis. 2003; 61:179–185.

6. Kim SJ, Jung KA. Arthroscopic synovectomy in rheumatoid arthritis of wrist. Clin Med Res. 2007; 5:244–250.

7. Uno K, Matsui N, Nohira K, et al. Indium-111 leukocyte imaging in patients with rheumatoid arthritis. J Nucl Med. 1986; 27:339–344.

8. McCall IW, Sheppard H, Haddaway M, Park WM, Ward DJ. Gallium 67 scanning in rheumatoid arthritis. Br J Radiol. 1983; 56:241–243.

9. Dhillon MS, Sharma S, Gill SS, Nagi ON. Tuberculosis of bones and joints of the foot: an analysis of 22 cases. Foot Ankle. 1993; 14:505–513.

10. Hodgson AR, Smith TK, Gabriel S. Tuberculosis of the wrist. With a note on chemotherapy. Clin Orthop Relat Res. 1972; 83:73–83.

11. Brashear HR, Winfield HG. Tuberculosis of the wrist: a report of ten cases. South Med J. 1975; 68:1345–1349.

13. Choi JA, Koh SH, Hong SH, Koh YH, Choi JY, Kang HS. Rheumatoid arthritis and tuberculous arthritis: differentiating MRI features. AJR Am J Roentgenol. 2009; 193:1347–1353.

14. Green M, Marzo-Ortega H, McGonagle D, et al. Persistence of mild, early inflammatory arthritis: the importance of disease duration, rheumatoid factor, and the shared epitope. Arthritis Rheum. 1999; 42:2184–2188.

15. Benton N, Stewart N, Crabbe J, Robinson E, Yeoman S, Mc-Queen FM. MRI of the wrist in early rheumatoid arthritis can be used to predict functional outcome at 6 years. Ann Rheum Dis. 2004; 63:555–561.

16. van Aken J, van Dongen H, le Cessie v, Allaart CF, Breedveld FC, Huizinga TW. Comparison of long term outcome of patients with rheumatoid arthritis presenting with undifferentiated arthritis or with rheumatoid arthritis: an observational cohort study. Ann Rheum Dis. 2006; 65:20–25.

17. Harrison BJ, Symmons DP, Barrett EM, Silman AJ. The performance of the 1987 ARA classification criteria for rheumatoid arthritis in a population based cohort of patients with early inflammatory polyarthritis. American Rheumatism Association. J Rheumatol. 1998; 25:2324–2330.

18. Savnik A, Malmskov H, Thomsen HS, et al. MRI of the arthritic small joints: comparison of extremity MRI (0.2 T) vs high-field MRI (1.5 T). Eur Radiol. 2001; 11:1030–1038.

19. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2010; 69:1580–1588.

20. Kosta PE, Voulgari PV, Zikou AK, Drosos AA, Argyropoulou MI. The usefulness of magnetic resonance imaging of the hand and wrist in very early rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2011; 13:R84.

21. Martini M, Benkeddache Y, Medjani Y, Gottesman H. Tuberculosis of the upper limb joints. Int Orthop. 1986; 10:17–23.

22. Hoffman EB, Allin J, Campbell JA, Leisegang FM. Tuberculosis of the knee. Clin Orthop Relat Res. 2002; (398):100–106.

23. Iagnocco A, Coari G, Buzzi G, Guerrisi R, Valesini G. Magnetic resonance imaging of peripheral osteoarticular tuberculosis compared with sonography and standard radiographs. Rheumatol Int. 2003; 23:195–197.

24. Leigh Moore S, Rafii M. Advanced imaging of tuberculosis arthritis. Semin Musculoskelet Radiol. 2003; 7:143–153.

25. Rydgren L, Wollmer P, Hultquist R, Gustafson T. 111Indium-labelled leukocytes for measurement of inflammatory activity in arthritis. Scand J Rheumatol. 1991; 20:319–325.

26. Gaál J, Mézes A, Siró B, et al. 99m Tc-HMPAO labelled leukocyte scintigraphy in patients with rheumatoid arthritis: a comparison with disease activity. Nucl Med Commun. 2002; 23:39–46.

27. Brumfield R Jr, Kuschner SH, Gellman H, Liles DN, Van Winckle G. Results of dorsal wrist synovectomies in the rheumatoid hand. J Hand Surg Am. 1990; 15:733–735.

28. Park MJ, Ahn JH, Kang JS. Arthroscopic synovectomy of the wrist in rheumatoid arthritis. J Bone Joint Surg Br. 2003; 85:1011–1015.

29. Adolfsson L, Frisén M. Arthroscopic synovectomy of the rheumatoid wrist. A 3.8 year follow-up. J Hand Surg Br. 1997; 22:711–713.

PDF

PDF ePub

ePub Citation

Citation Print

Print

XML Download

XML Download