연구방법

1. 연구설계

본 연구는 수술을 위해 입원한 암 환자를 대상으로 수술 전 불확실성과 삶의 의미 및 불안의 관련성을 파악하기 위한 서술적 조사연구이다.

2. 연구대상

본 연구의 대상자는 C시에 위치하고 있는 일개 대학병원에서 원발성 암인 갑상선암, 유방암, 위암, 대장암 진단을 받고 정규 스케줄로 처음 수술 시행 24시간 이전의 시기에 있는 환자이다. 또한 본인의 진단명을 알고 있으며 의사소통이 가능하고 설문지 내용을 읽고 이해할 수 있는 20세 이상의 성인 환자로 본 연구의 목적을 이해하고 연구에 참여하기를 동의한 자이다. 본 연구의 표본 크기는 NCSS_PASS 15 프로그램을 이용하여 산출하였다. NCSS_PASS 15에서 회귀분석에 필요한 표본크기는 Cohen의 표본추출 공식에 따라 다음과 같이 산출한다. 먼저 검정력 및 유의수준을 정하고, 통제변수 개수 및 통제변수에 의한 R-square 수준을 정한다. 그 다음, 종속변수에 영향을 미치는 주요 변수인 독립변수의 개수와 통제변수가 통제된 상태에서 독립변수에 의한 R-square 수준을 정하여 표본크기를 산출한다. 이에 본 연구에서는 통계적 검정력 .80, 유의수준 .05, 통제변수 12개, 통제변수에 의한 R2 .1, 독립변수 2개, 통제변수가 통제된 상태에서 독립변수에 의한 R2 .1로 하여 회귀분석에 필요한 표본 크기를 산출하여 81명으로 계산되었다. 그러나 탈락률 15%를 고려하여 총 98부의 설문지를 배포하였으며, 회수된 설문지 중 응답이 미비한 8부를 제외하고 최종적으로 총 90부가 분석에 사용되었다.

3. 연구도구

1) 불확실성

암 진단 및 수술 과정과 같은 낯선 상황에서 결과를 예측할 수 없는 무능력감으로 인해 발생하는 불확실성을 측정하기 위해 Mishel [

6]이 개발한 불확실성 척도(Mishel's Uncertainty in Illness Scale, MUIS)를 Chung 등[

21]이 국문화한 도구를 사용하였다. 본 도구는 총 33문항 5점 척도로 각 문항은 ‘전혀 아니다’ 1점에서 ‘매우 그렇다’ 5점까지로 평정한다. 합산 점수는 최저 33점에서 최고 165점으로 점수가 높을수록 불확실성이 높은 것을 의미한다. 개발 당시 신뢰도 Cronbach's α는 .91이었으며, Chung 등[

21]의 연구에서 신뢰도는 .85였고, 본 연구에서는 .86이었다.

2) 삶의 의미

수술 상황을 변화시킬 수는 없지만 이에 대한 태도는 암 환자 스스로가 선택할 수 있다는 의미로서 삶의 의미를 측정하기 위해 Steger 등[

22]이 개발하고 Won 등[

23]이 번안한 삶의 의미 척도(Meaning in Life Questionnaire, MLQ)를 사용하였다. 이 도구는 총 10문항 7점 평정척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점 에서 ‘매우 그렇다’ 7점으로 합산 점수가 높을수록 자신의 삶에서 의미를 추구하는 수준이 높은 것을 의미한다. 개발 당시 신뢰도 Cronbach's α는 .85였으며, Won 등[

23]의 연구에서 신뢰도는 .90이었고, 본 연구에서는 .85였다.

3) 불안

본 연구에서 불안은 Spielberger [

24]의 상태-기질불안 측정도구(State-Trait Anxiety Inventory, STAI)를 Kim과 Shin[

25]이 번안한 도구 중 상태불안 척도를 사용하여 측정하였다. 대상자의 특정상황에서 경험하는 상태불안 도구는 20개 문항의 4점 평정척도로 ‘그렇지 않다’ 1점에서 ‘그렇다’ 4점까지로 점수가 높을수록 불안 정도가 높은 것을 의미한다. 개발 당시 신뢰도 Cronbach's α는 .92였으며, Kim과 Shin [

25]의 연구에서 신뢰도는 .87이었고, 본 연구에서는 .90이었다.

4. 자료수집

본 연구의 자료수집기간은 2017년 5월 22일부터 8월 14일까지였다. C시에 위치하고 있는 일개 대학병원의 생명윤리 심의위원회(Institutional Review Board)의 승인(IRB No. 2016-**-006-001)을 받은 후, 해당 진료과 및 간호부의 허락을 받고 자료수집을 진행하였다. 연구자는 확정된 수술 일정을 확인한 후, 선정기준에 맞는 대상자를 수술하기 전에 미리 병실이나 일일 수술 센터를 방문하여 연구의 목적 및 방법을 충분히 설명하였다. 연구에 참여하기를 원하는 대상자에게 자발적 참여를 위한 서면동의를 받은 후, 대상자에게 자가 보고식 설문지를 배부하고 이를 작성하도록 하고 그 자리에서 설문지를 회수하였다. 설문지 문항의 이해에 어려움이 있거나 부가 설명이 필요한 경우 직접 설명하고, 설문지 작성이 어려운 환자는 연구자가 내용을 읽어 주고 응답을 받아 작성하였다. 설문지 작성에 소요되는 시간은 약 20~30분 정도였다.

연구참여의 서면동의서는 2장을 받은 후 연구참여자에게 사본 1부가 제공되었고 나머지 1부는 연구자가 보관하였다. 연구대상자에게 철저히 익명성을 보장하고, 참여를 원하지 않으면 언제든지 중도에 포기 및 거부가 가능하며 이에 따라 어떠한 불이익을 받지 않을 것임을 설명하였다. 설문지 작성을 완료한 대상자에게는 기념품을 제공하였으며, 수집된 자료는 본 연구 목적만을 위해 사용되며 연구 종료 시에는 폐기된다는 내용을 대상자에게 설명하였다. 모든 도구는 이메일을 통해 원저자, 부서 담당자 및 한국어 번안자에게 척도 사용에 대해 허락을 구하였고, 사용 승인을 받았다.

5. 자료분석

수집된 자료는 SPSS/WIN 24.0 프로그램을 이용하여 다음과 같이 분석하였다.

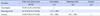

대상자의 일반적 특성에 따른 불확실성, 삶의 의미 및 불안의 측정변수는 기술통계를 이용하였고, 각 도구의 신뢰도 분석을 실시하였다.

대상자의 일반적 특성과 질병 관련 특성에 따른 불확실성과 삶의 의미 및 불안의 차이는 independent t-test, one-way ANOVA, 사후 검정은 Scheffé test로 분석하였다.

대상자의 불확실성, 삶의 의미 및 불안 간의 상관관계는 Pearson's correlation coefficient로 분석하였다.

대상자의 불확실성과 삶의 의미가 불안에 미치는 영향을 확인하기 위해 단계적 다중회귀분석 중 변수 투입 과정은 후진 방법을 적용하였으며, 다중회귀분석의 적합성을 검증하기 위해 잔차의 정규분포와 등분산성, 그리고 다중공선성을 확인하였다.

논의

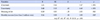

본 연구는 갑상선암, 유방암, 위암, 대장암 환자 90명을 대상으로 수술 전 불확실성과 삶의 의미 및 불안의 관계를 파악하기 위해 시도되었다. 본 연구결과에 의하면, 수술 전 암 환자의 불안에 영향을 미치는 요인은 불확실성과 삶의 의미, 수입이 적은 경우였다.

본 연구에서 조사한 암 환자의 수술 전 불확실성은 165점 만점에 평균 93.5점(평균평점 2.84점)이었다. 이는 동일한 도구를 암 환자에게 적용한 Sajjadi 등[

17]의 연구결과인 90.1점과 Lien 등[

20]의 연구 결과인 평균평점 2.38점보다 다소 높게 나타났다. 암 환자의 불확실성이 높은 이유로 낯선 환경, 수술에 대한 두려움, 의사소통 단절로 인해 정확한 상황 인식의 어려움 등이 있다[

6]. 이는 암 환자에게 질병 치료 방향과 병원 시스템, 수술 방법과 진행과정 등에 대한 일관성 있는 교육과 충분한 정보가 제공되고, 의료진이 환자와 많은 시간을 함께 해 심리적 지지가 제공되면 불확실성이 감소될 수 있음을 시사한다. 본 연구에서 불확실성의 특성을 분석한 결과, 연령이 높고 교육 정도가 낮을수록 불확실성이 높다는 Go [

16]의 연구와 일치하였다. 이는 검사나 수술 등을 시행하기 전, 암 환자에게 정보를 제공할 때 연령대와 대상자의 수준에 맞는 교육이 필요하다는 근거가 된다. 한편, 수술 전 암 환자를 대상으로 불확실성을 조사한 Park [

7]의 연구결과에서 연령이 높을수록, 학력수준이 낮을수록, 수입이 적을수록 불확실성이 높았던 점은 본 연구의 결과와 동일하였다. 그러나 본 연구에서 이혼 · 사별인 경우, 무직인 경우 불확실성이 유의하게 높았으며, 성별에 따라서는 불확실성 점수에 차이가 없었다. 이러한 차이는 본 연구 대상자의 암 진단 분포가 다르며, 수술 전 24시간 이내라는 조사 시기 등이 차이가 있기 때문으로 사료된다.

암 환자의 수술 전 삶의 의미는 백분율 환산점수로 61점이었다. Hassankhani 등[

26]은 이란의 혈액종양 암 환자를 대상으로 한 조사연구에서 삶의 의미 점수를 51점으로, Loeffler 등[

27]은 유방암 환자 치료 1년 후, 2년 후의 삶의 의미 점수를 각각 86점, 84.4점으로 보고하였다. 선행연구결과와 비교하여 수술 전 암 환자를 대상으로 한 본 연구의 삶의 의미 점수는 혈액종양 환자들의 삶의 의미 점수보다는 높으며, 치료 이후의 유방암 환자들의 삶의 의미점수보다는 낮은 것을 확인하였다. 수술 전의 삶의 의미를 다룬 선행연구가 없어 직접적인 비교는 어렵지만, 암의 종류별, 치료시기별 삶의 의미는 다를 수 있으므로, 수술을 앞둔 환자는 자신이 직면한 어려운 상황에서 나름대로의 뜻과 의미를 발견하여 심리적으로 안정감을 가질 수 있도록 해야 한다.

암 환자의 삶의 의미는 연령, 교육 정도, 결혼상태, 종교, 고용 여부, 수입에 따라 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다. 연령이 낮고[

18], 미혼이며, 직업이 있고, 교육 정도와 수입이 높을수록[

15] 삶의 의미가 높다는 선행연구결과는 본 연구와 일치하였다. 교육정도와 수입이 높으면, 활발한 사회활동을 통한 성취감 및 경제적인 보상으로 인해 삶에 대한 의미가 높을 것으로 사료된다. 이처럼 여러 개인적인 요인들은 암 환자의 삶의 의미에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 수 있다. 따라서 수술 전 불안에 가장 취약한 24시간 이내에 있는 암 환자의 개인적인 요인들을 고려하여 그들이 이 시기에 자신만의 삶의 의미를 찾을 수 있도록 도움을 제공해야 한다. 그러기 위해서는 의료진들이 먼저 삶의 의미를 이해하여야 하며, 암 환자의 수술 전 불안, 우울, 두려움 등의 심리적 문제가 삶의 의미에 미치는 영향을 확인하는 반복 연구가 필요하다.

본 연구의 대상자인 갑상선암, 유방암, 위암, 대장암 환자의 수술 전 24시간 이내의 불안 점수는 51.40점이었으며, 이는 암 환자의 불안을 연구한 Lee와 Lee [

28]의 45.30점, 수술 전 암 환자를 대상으로 연구한 Park [

7]의 47.13점보다 다소 높은 점수였다. 이는 수술 전 24시간 이내라는 결정적인 시기에 환자의 불안이 더 증가되는 것을 의미하므로, 대상자에게 가장 힘든 시기인 수술 전 불안을 줄이기 위해 대상자의 개인적인 요구를 반영하는 섬세한 간호중재가 계획되어야 한다.

본 연구는 불확실성과 삶의 의미, 삶의 의미와 불안은 모두 음의 상관관계를, 불확실성과 불안은 양의 상관관계를 보였으며, 이는 선행연구와 일치하였다[

16]. 불확실성이 커지면 불안이 증가하고, 삶의 의미는 줄어들 수 있으므로, 불확실성을 줄이기 위해 충분한 정보 제공과 사회적 지지 및 가족 지지를 강화하고, 이러한 심리적 지지를 통해 대상자 개인의 가치와 삶의 목표가 강화되면 불안이 감소될 수 있음을 의미한다. 불확실성을 감소시키기 위한 구체적인 방법은 수술을 앞두고 있는 암 환자들의 개인적인 특성을 인지하고 전반적인 건강상태를 고려하여, 암 종류별로 구조화되어 있고 차별화된 교육 자료를 제공할 필요성이 있으며, 의료진이 제공하는 전문적이고 충분한 상담을 통한 설명으로 환자에게 신뢰를 주어야 한다.

수술 전 암 환자의 불안에 영향을 미치는 요인은 불확실성, 삶의 의미, 적은 수입 등이었으며, 이들 변수는 불안을 40.0% 설명하고 있었다. 즉, 수술 전 암 환자의 불안에 영향을 미치는 요인 중 가장 유의한 영향 요인인 불확실성은 수술을 앞두고 있는 환자의 스트레스를 높이고, 수술 후 신체적, 정신적 회복에 부정적인 영향을 미치며[

29], 암 환자의 수술 후 회복력을 감소시켜 불안을 높이는 핵심적인 요소로 나타났다[

78]. 암 진단과 수술은 그 자체만으로 위협적인 외상적 사건으로 인식되며, 이런 위협적인 상황은 삶의 의미에 대한 시각을 변화시킬 수 있다[

30]. 또한 삶의 의미는 스트레스 상황에서 직접 또는 간접적으로 심리적 불안과 고통을 감소시키므로[

919], 수술 전 암 환자에게 삶의 의미를 높일 수 있는 간호를 제공하여야 한다. 또한 수입이 낮을수록 암 환자의 수술 전 불안이 증가되므로 저소득층의 치료부담을 줄여주는 것이 불안을 감소시키는데 도움이 되므로 국가적으로 건강보험 강화 대책과 사회적 복지제도가 필요하다.

본 연구의 대상자들은 원발성 암 진단을 받고, 암 진단 시기가 1개월 미만인 대상자가 75.6%로 질병의 진행 과정에 대해 인지할 시간이 부족하며, 병원의 시스템과 낯선 환경으로 인해 불확실성이 높을 것으로 사료되어, 불확실성을 감소시킬 수 있는 교육과 설명 등의 간호중재를 반복적으로 질병 진행 시기별로 제공해야 할 필요가 있다. 또한 간호 현장에서는 대상자 스스로 질병과 위기 상황에서 삶의 의미를 발견 하여 삶의 질이 향상될 수 있도록 의료진들이 정서적이며, 심리적인 간호를 제공해서 암 환자의 수술 전 불안을 낮추어야 할 필요가 있다. 본 연구의 의의는 원발성 암 환자의 처음 수술 전 24시간 이내의 상황에서 불확실성, 삶의 의미, 불안의 수준을 파악한 것이며, 이 결과는 향후 수술 전 암 환자를 위한 간호중재의 자료로 이용될 수 있다. 특히 수술 전 암 환자를 대상으로 삶의 의미를 향상시킬 수 있도록 긍정적인 생각과 자신감을 향상시키는 간호중재 적용이 필요함을 유추할 수 있다.

본 연구의 제한점은 일개 대학 병원에 입원한 암 환자로 한정되어 있으므로, 전체 수술 전 암 환자에게 본 결과를 적용하는 데에는 제한이 있다. 또한 발병율이 비교적 높은 갑상선암, 유방암, 위암, 대장암 환자를 대상으로 하였으나 표본 수가 적어 전체 암 환자에게 적용하기에 제한적이다. 질병의 진행 단계별로 반복적인 연구가 필요하며, 본 연구의 결과를 토대로 추후연구에서는 암 종류별로 동일한 변수로 수술 전후 비교 연구가 이루어져야 하며, 원발성 암과 재발성 암에 따른 연구 역시 추가로 이루어져 한다. 또한 불확실성, 삶의 의미와 불안을 측정시기별로 차이를 두고 파악하여 관계를 추가 검증하는 연구가 필요하다.

PDF

PDF ePub

ePub Citation

Citation Print

Print

XML Download

XML Download