Abstract

목적

회전근 개 질환은 견관절 통증의 흔한 원인이다. 그러나 보존적 치료 시 파열의 진행이나 파열의 발생에 대해서는 잘 알려져 있지 않아 자기공명영상을 이용하여 회전근 개 질환의 진행 정도를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2013년부터 2015년까지 회전근 개 질환으로 최소 1년 이상 보존적 치료를 시행 후 자기공명영상을 촬영한 48예를 대상으로 하였다. 나이는 평균 64.3세(범위, 45–83세), 추시 기간은 평균 17.6개월(범위, 12–37개월)이었다. 자기공명영상에서 파열의 전후 크기와 대결절부터 건의 퇴축을 측정하였다. 파열의 크기나 건의 퇴축이 3 mm 이상 증가 시 파열의 진행으로 정의하였다. 10 mm 미만의 소 파열과 10 mm의 중·대 파열 두 군으로 나누어 파열의 진행을 분석하였다.

결과

치료 전 자기공명영상에서 회전근 개 파열은 25예였으며, 회전근 개 부분 파열은 23예였다. 파열의 진행은 12예(48.0%), 회전근 개 부분 파열에서 새로운 파열이 2예(8.7%) 관찰되었다. 파열 크기는 치료 전 전후 직경 17.8 mm, 건의 퇴축 18.9 mm였으며, 치료 후 각각 20.2 mm, 22.3 mm였다. 치료 전 파열의 전후 크기는 수술 전 퇴축과 양의 상관관계(r=0.830, p<0.001), 전후 크기의 진행과 음의 상관관계(r=−0.473,p=0.017)를 보였다. 소 파열은 5예(20.0%)였고 중·대 파열은 20예(80.0%)였다. 소 파열군 5예 중 4예(80.0%)에서 진행하였고 전후 크기는 평균 7.4 mm (범위, 4.1–11.7 mm), 퇴축은 5.9 mm (범위, 4.7–7.7 mm) 진행하였다. 중·대 파열군 20예 중 8예(40.0%)에서 파열이 진행하였으며 전후 크기는 평균 4.1 mm (범위, 0.16–6.3 mm), 퇴축은 6.8 mm (범위, 3.4–14.8 mm) 진행하였다. 소 파열군과 중·대 파열군에서 파열 진행의 빈도는 통계적으로 유의한 차이를 보였다(p<0.001).

초록

Purpose

Rotator cuff disease (RCD) is a common cause of shoulder pain. However little is known about the progression of RCD during conservative management. This study aimed to identify the progression of RCD using magnetic resonance imaging (MRI).

Materials and Methods

This study was conducted between 2013 and 2015; 48 patients who underwent MRI after at least one year of conservative treatment for RCD were enrolled for follow-up analysis. Rotator cuff tear (RCT) and retraction were measured using an MRI. Tear progression was defined as an increase of 3 mm or more in tear size or retraction. Patients were divided into two groups: Small tear group and medium/large tear group. The progression of tears was analyzed.

Results

RCT occurred in 25 cases and tendinosis occurred in 23 cases. The progression was observed in 12 cases (48.0%), and new tears were observed in 2 cases (8.7%). The pre-treatment tear size and retraction were 17.8 mm and 18.9 mm, respectively; while the post treatment tear size and amount of tendon retraction were 20.2 mm and 22.3 mm, respectively. The pre-treatment anteroposterior diameter of tears showed a positive correlation with the pre-treatment tendon retraction (r=0.830, p<0.001) but a negative correlation with the anteroposterior tear size progression (r=−0.473, p=0.017). Small size tears were found in 5 cases (20.0%) and medium/large size tears were found in 20 cases (80.0%). Among the 5 cases of small size tears, 4 cases (80.0%) showed progression, with a mean anteroposterior diameter of 7.4 mm and a mean amount of retraction of 5.9 mm. Among the 20 cases with medium/large size tears, 8 cases (40.0%) showed progression, with a mean anteroposterior diameter of 4.1 mm and a mean retraction of 6.8 mm. The frequency of tear progression was significantly different between the two groups (p<0.001).

Conclusion

The need to use MRI monitoring during the conservative treatment of rotator cuff tears to evaluate the possibility of switching to surgical treatment. This study also suggests that an aggressive surgical treatment should be considered even for small tears, since the size of tear and retraction of tears may progress similarly regardless of the size of tear.

50세 이상에서 회전근 개 파열은 13%–51%에서 발생하며, 연령이 증가함에 따라 발생빈도도 증가하는 것으로 알려져 있다.12) 하지만 모든 cuff tear에서 통증이나 기능 저하 등의 증상이 나타나지 않아 대부분 증상이 있는 환자군만 치료를 받고 있다. 많은 문헌에서 회전근 개 증후군의 증상은 주사나 운동요법 등 보존적인 치료 후 호전되는 것으로 보고하고 있으며,3456) 소 파열의 경우 보존적 치료와 수술적 치료의 임상적 결과는 단기 추시 연구에서 차이가 없는 것으로 주장하고 있다.6789) 이러한 보존적 치료는 간편하고 경제적이며 수술에 따른 위험도 없어 초기 치료로 많이 시행되고 있다. 그러나 보존적 치료로 인해 발생하는 위험은 잘 알려져 있지 않으며 저평가되어 있다. 보존적 치료로 회전근 개 파열의 복구를 기대할 수 없으며 회전근 개의 파열은 시간이 경과함에 따라 크기가 증가하고 근위축이 심해지는 것으로 알려져 있다.21011) 또한 보존적 치료 지속 시 회전근 개의 파열이 진행하여 봉합이 불가능한 상태로 악화될 수 있으므로 통증이 있는 회전근 개 파열에서 파열의 크기가 크다면 수술적 치료를 선호한다.111213) 하지만 회전근 개 파열의 크기와 퇴축의 진행 시기를 예측하거나 보존적 치료에서 수술적 치료로 전환 시기에 대한 연구는 없는 실정이며 보존적 치료에 따른 회전근 개의 해부학적 변화에 대한 연구도 적다. 따라서 회전근 개 질환으로 보존적 치료를 시행한 환자군에서 전과 후의 자기공명영상(magnetic resonance imaging, MRI)을 비교 분석하였다. 회전근 개 파열의 해부학적 변화를 파악하기 위해 회전근 개 파열의 진행 시기와 정도를 측정하고, 파열 진행의 예후 인자를 파악하여 보존적 치료에서 수술적 치료로 전환 시기 결정 또는 적절한 보존적 치료에 도움이 되고자 한다.

2013년 1월부터 2015년 12월까지 견관절 통증으로 MRI를 촬영한 2,856예 중 회전근 개에 부분 파열이나 전층 파열의 소견이 보이고 최소 1년 이상 보존적 치료를 시행 후 자기공명영상을 재촬영한 67예를 선택하여 후향적으로 연구하였다. 외상과 연관된 회전근 개 파열 3예, 내원 전 수술을 시행한 5예와 후종인대 골화증 2예, 류마티스 관절염 4예, 골관절염 5예는 견관절 통증과 기능에 영향을 줄 수 있다고 생각되어 제외하였다. 최종적으로 총 48예가 대상군으로 선정되었으며 나이는 평균 64.3세(범위, 45–83세), 남성 43예, 여성 5예였고, 추시 기간은 평균 17.6개월(범위, 12–37개월)이었다. 병원 특성상 남자 대상자가 우세하였다. 보존적 치료로 진통제와 견봉하 주사를 시행하였다. 견봉하 주사는 환자가 허리를 펴고 앉은 자세에서 보조자가 팔을 전하방으로 부드럽게 견인한 후 견봉의 외측에서 견봉하 공간을 목표로 바늘을 진입시켜 약물이 부드럽게 진입하는지 확인한 다음 약물을 투입하였다. 동시에 견관절 스트레칭 운동을 통하여 운동 범위를 확보하기 위해 노력하였다. 운동 범위가 정상측에 비교하여 90% 이상 회복된 환자들을 대상으로 세라밴드를 이용한 회전근 개 강화 운동을 시행하였다. 주사는 3개월 간격으로 2회까지 시행하였다. 4개월 이상 보존적 치료에 반응하지 않는 환자는 수술적 치료로 전환하였다.3)

영상의학적 평가는 3.0T MRI (MAGNETOM® Skyra; Siemens Medical, Berlin, Germany)을 사용하여 3 mm 두께의 축상 단층면, 경사 관상 단층면, 경사 시상 단측면 T2 강조 영상을 얻었다. 건의 퇴축은 경사 관상 단층면에서 대결절의 내측 구(sulcus)에서부터 파열된 건의 외측 끝을 측정하였고 층상 분리가 있는 경우는 아래층 건을 기준으로 직선 길이를 측정하였다.1415) 건의 전후 파열은 경사 시상 단층면에서 회전근 개 부위에 보이는 연속된 고 신호 강도의 전후 직선 길이를 측정하였다.15) 경사 시상 단층면 중 견갑골 몸통과 견갑골 극이 Y 모양을 이루는 Y-view에서 occupation ratio를 측정하였다.16) Picture archiving communication system의 region of interest를 이용하여 숙련된 정형외과 전문의가 극상와의 안쪽 경계를 그려 크기를 얻었고 극상근의 크기를 같은 방법으로 그려 크기를 얻은 후 극상근 크기를 극상와 크기로 나누어 occupation ratio를 구하였다. MRI 촬영 시 3 mm 두께로 상을 얻기 때문에 3 mm 미만의 차이는 오류가 있을 것으로 생각되어 파열의 크기와 퇴축의 진행을 3 mm 이상으로 정의하였다. 10 mm 미만의 소 파열과 10 mm 이상의 중·대 파열의 두 군으로 나누어 파열의 진행을 분석하였으며 파열의 진행에 따른 나이, 성별, 과거력, 파열의 크기를 분석하였다.

치료 전과 후의 파열의 전후 크기와 퇴축 길이를 Wilcoxon singed ranks test를 이용하여 분석하였다. 치료 전 파열의 전후 크기, 퇴축 길이, 파열의 전후 크기의 진행, 퇴축의 진행 정도 간의 상관관계를 분석하였다. 파열 진행을 따라 두 군으로 나누어 두 군의 평균을 Mann-Whitney 검정으로 분석하였다. 소 파열과 중·대 파열 간의 파열의 빈도는 Fisher's exact 검정을 사용하였다. p값이 0.05 이하일 경우 유의한 차이가 있다고 정의하였으며 IBM SPSS Statistics ver. 21 (IBM Co., Armonk, NY, USA)을 이용하였다.

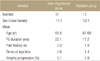

치료 전 MRI에서 회전근 개 전층 파열은 25예였으며, 회전근 개 부분 파열은 23예였다. 전층 파열에서 파열의 진행은 12예(48.0%), 회전근 개 부분 파열에서 새로운 파열이 2예(8.7%) 관찰되었다. 파열 크기는 치료 전 전후 직경은 17.8 mm (범위, 5.0–45.1 mm)에서 치료 후 전후 20.2 mm (범위, 10.5–44.5 mm)로 평균 5.23 mm (범위, 0.1–11.7 mm) 증가하였고, 치료 전 건의 퇴축은 18.9 mm (범위, 2.1–44.5 mm)에서 22.3 mm (범위, 3.16–46.1 mm)로 6.5 mm (3.4–14.8 mm) 증가하였으며, 모두 통계적으로 유의한 차이를 보였다(p<0.001). 파열의 진행은 평균 18.8개월(범위, 12–37개월)에 관찰되었다. 치료 전 파열의 전후 크기는 치료 전 퇴축과 양의 상관관계(r=0.830, p<0.001), 전후 크기의 진행과 음의 상관관계(r=−0.473, p=0.017)를 보였다(Table 1). 치료 전 건의 퇴축은 파열 크기의 진행과 음의 상관관계(r=−0.433, p=0.031)를 보였고 파열 크기의 진행은 퇴축의 진행(r=0.700, p<0.001)과 양의 상관관계를 보였다(Table 1).

치료 전 파열의 전후 크기와 퇴축 정도가 작을수록 치료 후 파열 크기의 진행이 큰 양상을 보였다. 파열의 전후 크기가 10 mm 이하인 소 파열은 5예(20.0%)였고 중·대 파열은 20예(80.0%)였다. 소 파열군 5예 중 4예(80.0%)에서 파열이 진행하였고 파열 전후 크기의 증가는 평균 7.4 mm (범위, 4.1–11.7 mm), 퇴축된 길이의 증가는 5.9 mm (범위, 4.7–7.7 mm) 진행하였으며, 추시 기간은 평균 22.9개월(범위, 12–37개월)이었다. 중·대 파열군 20예 중 8예(40.0%)에서 파열이 진행하였으며 전후 크기는 평균 4.1 mm (범위, 0.1–6.3 mm), 퇴축은 6.8 mm (범위, 3.4–14.8 mm) 진행하였고, 추시 기간은 평균 17.8개월(범위, 12–37개월)이었다(Table 2).

파열의 진행을 기준으로 두 군으로 나누어 비교하였다. 나이, 관찰 기간, 과거력 개수, 견봉하 주사 횟수는 통계적으로 두 군 간에 유의한 차이를 보이지 않았다(Table 3). 추시 전 자기공명영상에서 근 위축의 occupation ratio는 평균 53.4%, 추시 후 자기공명영상에서 49.5%였으며 두 군 간의 차이는 보이지 않았다. 극상근의 occupation ratio는 파열이 진행한 군에서 평균 5.1%, 진행이 없는 군에서 2.9% 감소하였으나 통계적인 차이는 없었다(p=0.365). 그러나 극상근의 위축이 10% 이상 진행한 예는 5예(20.0%)였으며 파열이 진행된 12예 중 2예, 파열의 진행이 없는 13예 중 3예 관찰되었다. 회전근 개 부분 파열군은 평균 16.3개월(범위, 12–37개월) 추시 관찰하였고 전층 파열로의 진행은 2예에서 발견되었으며 12개월과 37개월에 발견되었다. 2예 모두 남성이었으며 점액낭측 파열에서 전층 파열로 진행하였다.

회전근 개 파열은 노인층에서 통증과 기능 저하의 흔한 원인이다. 회전근 개 파열의 치료로 보존적 치료가 많이 시행되고 있어 통증을 감소시키며 기능의 회복을 보이고 있지만 회전근 개 파열의 치유는 기대할 수 없을 뿐더러 시간의 경과에 따른 파열의 크기, 퇴축, 근의 위축이 일어난다. 이러한 퇴행성 변화들은 회전근 개를 해부학적 위치에 봉합하는 것을 어렵게 하고 수술 후 임상결과와 재파열에도 부정적인 영향을 준다.7121718) 본 연구에서 파열의 진행은 25예 중 12예(48%)에서 관찰되었으며 평균 18.8개월 (범위, 12–37개월)에 발생하였다. 파열의 진행의 발생이 평균 18.8개월에 발생하였지만 12개월에 추시한 MRI에서도 5예 중 3예에서 파열이 발견되었으므로 MRI의 추시는 적어도 1년을 주기로 시행해야 하며, 파열의 진행이 통증의 증가와 관련이 있다는 연구결과가 있으므로 환자의 통증이 증가한다면 MRI의 촬영이 필요할 것으로 생각된다.719)

파열의 크기와 파열의 진행은 유의한 음의 상관관계를 보였다. 소 범위 파열의 경우 중·대 범위 파열보다 파열이 더 진행한다. 소 파열군과 중·대 파열군의 파열의 진행의 빈도분석에서 유의하게 소 파열에서 파열의 진행이 많았다. 그러므로 소 파열에서도 회전근 개의 완전 파열이 있다면 보존적 치료도 가능하지만 젊고 통증이 지속되는 환자라면 적극적인 치료가 필요할 것으로 생각된다. 그러나 Tashjian20)이 주장한 작은 파열에서 느린 파열의 진행을 보이므로 초기에 보존적 치료를 고려할 수 있다는 결과와 반대되기 때문에 추가적인 연구가 필요하다. 회전근 개 파열은 퇴행성 변화에 의한 것으로 파열의 시작이 일부분에 국한된 것이 아니고 회전근 개에 전반적인 변화로 시작된다고 생각된다. 극상근이나 극하근의 일부분에서 전층 파열이 시작되면 건의 전범위에 전층 파열은 쉽게 일어나며 새로운 건의 파열은 비교적 천천히 일어날 것이라는 가정을 한다면 건의 전후 크기보다 작은 소 파열은 힘줄의 크기까지는 파열의 진행이 빠르고 그 이후의 진행은 새로운 힘줄의 파열이 동반되어야 하므로 비교적 천천히 발생하는 것으로 추측할 수 있다.

Dunn 등21)은 통증의 정도와 회전근 개 파열의 크기나 퇴축과는 관계가 없다고 주장하였다. 그렇다면 통증이 없는 환자 회전근 개 파열 환자에서는 수술의 필요성에 대한 의문이 든다. 그러나 본 연구에서 60%의 환자에서 파열, 퇴축, 근위축이 진행하였고 기간은 최소 12개월에서 발생하였다. 또한 파열이 크거나 퇴축이 진행한 회전근 개의 봉합은 실패할 가능성이 증가하며, 작은 파열보다 임상적 결과가 불량하다.2223) 그리고 Lambers Heerspink 등24)은 수술이 보존적 치료보다 기능과 통증 개선의 결과가 우수하다고 하였다. 따라서 회전근 개 파열 환자에서 수술적 치료는 환자의 증상도 중요하지만 작은 소 파열의 경우도 건의 파열이진행하므로 수술 후 재파열의 가능성을 고려하여 치료 방법을 결정해야 될 것으로 생각된다.

Occupation ratio는 회전근 개의 위축을 평가하는 방법 중 객관적이고 수치로 나타나며 비교적 객관적인 장점이 있어 이 방법을 이용하여 근 위축을 평가하였다.2526) 10% 이상의 근위축을 보인 경우에 근 위축이 진행하였다고 정의하였을 때 근위축은 파열된 군에서 2예(16.7%) 발생하였고 파열의 진행이 없는 군에서도 3예(23.1%) 발생하여 파열이 진행되지 않아도 극상근의 위축이 발생하는 것을 알 수 있었다. 전층 파열의 경우 근육이 기능을 하지 못하는 상태이기때문에 파열의 진행과는 상관없이 근의 위축이 발생한 것으로 생각된다. 이러한 극상근 위축은 수술 후 재파열과 관련이 있으므로 전층 파열의 경우에는 근위축으로 인한 봉합수술의 실패를 줄이기 위하여 수술적 치료가 고려되어야 한다. 272829)

연구의 제한점은 후향적 연구였고 대상자의 수가 소 파열의 경우 5예밖에 없었으므로 통계적으로 위음성이 나왔을 가능성이 있다는 것이다. MRI 재평가 시기도 통계적으로 의미는 없으나 30.5개월과 17.8개월로 차이가 있어 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각된다. 그러나 회전근 개 파열 환자에서 보존적 치료로 만족할 만한 결과를 얻기 힘들고 지속적인 외래 추시가 어려운 점을 고려한다면 의미있는 연구라고 생각된다. 또한 병원 특성상 대상자 대부분이 남성으로 이루어져 있어 인구 전체를 대표하지 못하는 한계점이 있는 반면 회전근 개 질환은 성별에 따른 차이가 크지 않아 연구에 큰 영향은 없을 것으로 생각되기는 하지만 여성에 대한 연구도 추가적으로 필요할 것으로 생각된다.

Notes

References

1. Tempelhof S, Rupp S, Seil R. Age-related prevalence of rotator cuff tears in asymptomatic shoulders. J Shoulder Elbow Surg. 1999; 8:296–299.

2. Hsu J, Keener JD. Natural history of rotator cuff disease and implications on management. Oper Tech Orthop. 2015; 25:2–9.

3. Lee WH, Do HK, Lee JH, et al. Clinical outcomes of conservative treatment and arthroscopic repair of rotator cuff tears: a retrospective observational study. Ann Rehabil Med. 2016; 40:252–262.

4. Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R, et al. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg. 2013; 22:1371–1379.

5. Itoi E. Surgical repair did not improve functional outcomes more than conservative treatment for degenerative rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. 2016; 98:314.

6. Kukkonen J, Joukainen A, Lehtinen J, et al. Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: a randomised controlled trial with one-year clinical results. Bone Joint J. 2014; 96:75–81.

7. Moosmayer S, Tariq R, Stiris M, Smith HJ. The natural history of asymptomatic rotator cuff tears: a three-year follow-up of fifty cases. J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:1249–1255.

8. Moosmayer S, Lund G, Seljom U, et al. Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: a randomised controlled study of 103 patients with one-year follow-up. J Bone Joint Surg Br. 2010; 92:83–91.

9. Moosmayer S, Lund G, Seljom US, et al. Tendon repair compared with physiotherapy in the treatment of rotator cuff tears: a randomized controlled study in 103 cases with a five-year follow-up. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:1504–1514.

10. Keener JD, Galatz LM, Teefey SA, et al. A prospective evaluation of survivorship of asymptomatic degenerative rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. 2015; 97:89–98.

11. Zingg PO, Jost B, Sukthankar A, Buhler M, Pfirrmann CW, Gerber C. Clinical and structural outcomes of nonoperative management of massive rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. 2007; 89:1928–1934.

12. Eljabu W, Klinger HM, von Knoch M. The natural history of rotator cuff tears: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg. 2015; 135:1055–1061.

13. Tashjian RZ. Risk of tear progression in nonoperatively treated small full-thickness rotator cuff tears: commentary on an article by Sandro F. Fucentese, MD, et al.: “evolution of nonoperatively treated symptomatic isolated full-thickness supraspinatus tears”. J Bone Joint Surg Am. 2012; 94:e61.

14. Park JS, Park HJ, Kim SH, Oh JH. Prognostic factors affecting rotator cuff healing after arthroscopic repair in small to medium-sized tears. Am J Sports Med. 2015; 43:2386–2392.

15. Meyer DC, Wieser K, Farshad M, Gerber C. Retraction of supraspinatus muscle and tendon as predictors of success of rotator cuff repair. Am J Sports Med. 2012; 40:2242–2247.

16. Tae SK, Oh JH, Kim SH, Chung SW, Yang JY, Back YW. Evaluation of fatty degeneration of the supraspinatus muscle using a new measuring tool and its correlation between multidetector computed tomography and magnetic resonance imaging. Am J Sports Med. 2011; 39:599–606.

17. Abdul-Wahab TA, Betancourt JP, Hassan F, et al. Initial treatment of complete rotator cuff tear and transition to surgical treatment: systematic review of the evidence. Muscles Ligaments Tendons J. 2016; 6:35–47.

18. Clement ND, Nie YX, McBirnie JM. Management of degenerative rotator cuff tears: a review and treatment strategy. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2012; 4:48.

19. Yamaguchi K, Tetro AM, Blam O, Evanoff BA, Teefey SA, Middleton WD. Natural history of asymptomatic rotator cuff tears: a longitudinal analysis of asymptomatic tears detected sonographically. J Shoulder Elbow Surg. 2001; 10:199–203.

20. Tashjian RZ. Epidemiology, natural history, and indications for treatment of rotator cuff tears. Clin Sports Med. 2012; 31:589–604.

21. Dunn WR, Kuhn JE, Sanders R, et al. Symptoms of pain do not correlate with rotator cuff tear severity: a cross-sectional study of 393 patients with a symptomatic atraumatic full-thickness rotator cuff tear. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:793–800.

22. McElvany MD, McGoldrick E, Gee AO, Neradilek MB, Matsen FA 3rd. Rotator cuff repair: published evidence on factors associated with repair integrity and clinical outcome. Am J Sports Med. 2015; 43:491–500.

23. Chung SW, Kim JY, Yoon JP, Lyu SH, Rhee SM, Oh SB. Arthroscopic repair of partial-thickness and small full-thickness rotator cuff tears: tendon quality as a prognostic factor for repair integrity. Am J Sports Med. 2015; 43:588–596.

24. Lambers Heerspink FO, van Raay JJ, Koorevaar RC, et al. Comparing surgical repair with conservative treatment for degenerative rotator cuff tears: a randomized controlled trial. J Shoulder Elbow Surg. 2015; 24:1274–1281.

25. Schaefer O, Winterer J, Lohrmann C, Laubenberger J, Reichelt A, Langer M. Magnetic resonance imaging for supraspinatus muscle atrophy after cuff repair. Clin Orthop Relat Res. 2002; 403:93–99.

26. Chung SW, Kim SH, Tae SK, Yoon JP, Choi JA, Oh JH. Is the supraspinatus muscle atrophy truly irreversible after surgical repair of rotator cuff tears? Clin Orthop Surg. 2013; 5:55–65.

27. Goutallier D, Postel JM, Lavau L, Bernageau J. Impact of fatty degeneration of the suparspinatus and infraspinatus msucles on the prognosis of surgical repair of the rotator cuff. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1999; 85:668–676.

PDF

PDF ePub

ePub Citation

Citation Print

Print

XML Download

XML Download