Abstract

목적

인공 슬관절 전치환술 후 실혈을 줄이기 위해 tranexamic acid (TXA)를 정맥 주사하는 것과 배액관을 통한 관절 내 투여 방법에 따른 실혈량의 차이를 알아보고자 하였다.

대상 및 방법

2013년 10월부터 2016년 3월까지 인공 슬관절 전치환술을 시행 받은 환자 183명을 대상으로 하였다. TXA의 투여 방법은 2015년 8월 이전에는 정맥 주사하였고, 그 이후에는 관절 내 봉합 후 관절 내로 배액관을 통해 도포하였다. 정맥 주사 편측군(intravenous unilateral, IVU), 양측군(intravenous bilateral, IVB), 관절강내 편측군(intraarticular unilateral, IAU), 양측군(intraarticular bilateral, IAB) 각각 4군으로 나눠 혈색소 및 적혈구 용적률 수치, 배액량, 수혈 빈도, 평균 수혈량 및 실혈량과 합병증 발생 여부를 비교하였다.

결과

배액량은 IVU에서 558.08±296.29 ml, IAU에서 498.39±199.70 ml로 IAU에서 적었으나 유의하지는 않았고, IVB에서 1,110.39±396.23 ml, IAB에서 827.14±282.47 ml로 IAB에서 유의하게 적었다. 수혈 빈도는 IVU에서 5/50명(10.0%), IAU에서 2/44명(4.5%)으로 IAU가 적었으나 유의하지는 않았고, IVB에서 16/54명(29.6%), IAB에서 1/35명(2.9%)으로 IAB에서 유의하게 적었다. 평균 수혈량은 IVU에서 44.80±144.71 ml, IAU에서 21.80±106.86 ml로 IAU가 적었으나 유의하지 않았고, IVB에서 177.80±321.00 ml, IAB에서 18.30±108.18 ml로 IAB에서 유의하게 적었다. 실혈량은 IVU에서 1,318.70±724.20 ml, IAU에서 963.28±454.03 ml로, IAU에서 유의하게 감소했고, IVB에서 1,837.40±699.70 ml, IAB에서 1,337.60±382.20 ml로 IAB에서 유의하게 감소했다. 합병증으로 심부 정맥 혈전증이 IVU에서 1예 발생하였다.

초록

Purpose

To investigate the difference in blood loss between two injection methods, intravenous (IV) and intra-articular (IA) methods via drain tube.

Materials and Methods

A total of 183 patients who underwent total knee arthroplasty between October 2013 and March 2016 were included. The method of tranexamic acid (TXA) administration was intravenously injected before August 2015, and it was applied thereafter to the joint through a drainage tube post intra-articular suture. Our subjects were divided into the following groups: The intravenous unilateral (IVU), intravenous bilateral (IVB), intra-articular unilateral (IAU), and intra-articular bilateral (IAB) groups. Hemoglobin and hematocrit, drainage amount, transfusion frequency, mean transfusion volume, and blood loss, as well as complications were compared between the groups.

Results

Drainage amount was 558.08±296.29 ml in IVU, and 498.39±199.70 ml in IAU; there was less drainage in IAU than in IVU, but without significance (p=0.262). Moreover, the drainage amount was 1,110.39±396.23 ml in IVB and 827.14±282.47 ml in IAB, which was significantly lower in IAB (p=0.000). Transfusion frequency was 5 patients (10.0%) in IVU and 2 patients (4.5%) in IAU, but without significant difference (p=0.442). Moreover, the frequency was 16 patients (29.6%) in IVB and 1 patient (2.9%) in IAB, which was significantly lower in the IAB group (p=0.002). Mean transfusion volume was 44.80±144.71 ml in IVU and 21.80±106.86 ml in IAU, but without significant difference (p=0.389); the volume was 177.80±321.00 ml in IVB and 18.30±108.18 ml in IAB, with statistical significance (p=0.001). Blood loss was 1,318.70±724.20 ml in IVU and 963.28±454.03 ml in IAU, which was significantly lower in the IAU (p=0.006); blood loss was 1,837.40±699.70 ml in IVB, and 1,337.60±382.20 ml in IAB and it was significantly lower in IAB (p=0.000). Complications included deep vein thrombosis in one case in IVU.

고령의 환자에게 진행된 퇴행성 슬관절염의 치료로 인공 슬관절전치환술(total knee arthroplasty, TKA)은 매우 만족스러운 결과를 보이고 있다. 그러나 TKA 시행 후 실혈로 인해 환자의 10%-38%에서는 혈액학적 안정성(hemodynamic stability)을 위해 동종 수혈을 하고 있다.123) 그러나 동종 수혈은 수혈의 부작용 및 혈액 전파 감염병뿐만 아니라 인공관절 치환술 후 치명적인 합병증인 감염 발생률을 증가시키고 있어,456789) 최근 TKA 후 수혈을 줄이기 위해 실혈량을 감소시키는 여러 방법을 사용하고 있다.101112131415) 이 중 tranexamic acid (TXA)의 사용은 안전하고 우수한 효과를 보이고 있다.1617) 그러나 아직까지 이상적인 TXA의 사용 방법 및 용량에 대해서는 정립된 것이 없다. 이에 본 연구에서는 TXA의 사용방법에 따른 실혈량의 차이가 있을 것으로 가정하고 이를 확인하고자 TXA (Tranexamic Acid Injection; Shinpoong Pharm. Co, Ltd. Ansan, Korea)를 정맥 투여한 군과 배액관을 통해 관절 내 도포한 군의 실혈량의 차이를 후향적으로 분석하였다.

2013년 10월부터 2016년 3월까지 슬관절의 퇴행성 관절염으로 TKA를 시행 받은 환자 311명(단측: 199, 양측: 112명) 중, 80세 이상이거나 심근 경색이나 뇌경색과 같은 동맥 폐쇄가 있던 자, 심부 정맥 혈전증과 같이 정맥성 폐쇄가 있던 자, 술 전 혈색소 수치가 10 g/dl 이하인 자, 혈액 응고에 이상이 있는 자, 신기능에 이상이 있는 자, 최근 경련이나 발작이 있어 TXA를 사용할 수 없는 자를 제외하고 2015년 8월부터 2016년 3월까지 TXA를 관절 내 도포한 79예와 그 비교 대상으로 2013년 10월부터 2015년 7월까지 정맥 내 주사한 104예 총 183명(단측: 94명, 양측: 89명)을 후향적으로 분석하였다.

모든 환자에게 지혈대를 300 mmHg의 압력으로 사용하였고, 수술은 대퇴사두근하(subvastus) 접근법을 이용하였고, 경골 대퇴골 모두 골수강 내 금속유도 지침자를 사용하였다. 대상을 단측 및 양측, 정맥 투여 및 관절 내 도포 방법에 따라 정맥 투여 편측군(intravenous unilateral, IVU), 정맥 투여 양측군(intravenous bilateral, IVB), 관절 내 도포 편측군(intra-articular unilateral, IAU), 관절 내 도포 양측군(intra-articular bilateral, IAB)의 4군으로 나눴다. TXA의 투여 방법은 2015년 8월을 기준으로 그 이전에는 10 mg/kg의 용량으로 지혈대 감압 30분 전에 정맥 투여하였고, 2015년 8월 이후에는 관절낭 봉합 후, TXA 30 ml (3 g)에 식염수 20 ml를 섞어 총 50 ml를 배액관을 통해 관절강 내로 도포하였다.1819)

모든 환자에서 배액관은 수술 후 3시간 동안 자연 배액되도록 음압을 적용하지 않은 이후 음압을 적용하였으며, 수술 후 2일째 배액량을 확인하고 제거하였다. 수혈 기준은 수술 후 혈색소 수치가 7 mg/dl 이하일 때, 혈색소 1 mg/dl당 농축 적혈구 1 pack (320 ml)씩 수혈을 시행하였으며, 혈색소 수치가 7 mg/dl 이상이더라도 빈맥이나 창백 등의 빈혈 증상을 보이는 환자에게는 수혈을 시행하였다.

술 후 심부 정맥 혈전증을 예방하기 위해 fondaparinux (Arixtra Injection; GlaxoSmithKline, Brentford, UK)를 수술일로부터 7일간 사용하였다. 심부 정맥 혈전증은 수술 후 하지의 부종 및 통증을 호소하는 환자들을 대상으로 초음파를 이용하여 진단하였다. 수술 당일부터 적극적인 대퇴 하지 거상 운동 및 관절 운동을 시행하고, 보행기를 통한 체중 부하 보행을 권장하였다.

모든 환자들에게 수술 전 체질량 지수(body mass index, BMI), prothrombin time (PT) 및 activated partial thromboplastin time(aPTT)를 검사하였고, 수술 전 및 수술 후 3일까지 혈색소 및 적혈구 용적률(hematocrit, Hct) 수치를 검사하였으며, 배액량, 수혈 빈도, 평균 수혈량 및 실혈량과 합병증 발생 여부를 비교하였다. 수술 전 Nadler 등20)의 공식을 이용하여 환자의 체중과 신장으로 술 전 총 혈액량(preoperative total blood volume)을 측정하였으며, 수술 후 Sehat 등21) 의 공식을 이용하여 Hct의 감소량에 따른 실혈량을 측정하였다.

통계적 분석은 IBM SPSS ver. 21.0 (IBM Co., Armonk, NY, USA)을 이용하여 배액량, 실혈량 및 평균 수혈량은 t-test를 통해, 수혈 빈도는 chi-square를 통해 분석하였으며, p-value가 0.05미만인 경우를 통계적으로 유의한 것으로 판단하였고, G*Power 3.1.9.2를 이용하여 post hoc analysis 시행하였고 표본 수에 대한 통계적 검정력을 확인하였다.

본 연구는 조선대학교병원의 기관생명윤리위원회의 승인을 받고 이루어졌다(IRB 2016-11-006-003) .

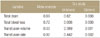

술 전 시행한 BMI, PT, aPTT, 술 전 총 혈액량은 각 군마다 유의한 차이는 없었다(Table 1)

배액량은 단측(unilateral TKA)군의 IVU에서 수술 후 1일째 372.70±215.14 ml, 2일째 185.38±113.87 ml였고, IAU에서 각각 278.18±153.33 ml, 220.20±82.99 ml였으며, 총 배액량은 IVU에서 558.08±296.29 ml, IAU에서 498.39±199.70 ml였다. 두 군 간의 배액량은 수술 후 1일째 IAU에서 IVU에 비해 유의하게 적었고(p=0.015), 총 배액량에서는 두 군 간 유의하지 않았다(p=0.62, power=0.84). 양측군에서는 IVB에서 수술 후 1일째 678.54±311.56 ml, 2일째 431.85±134.43 ml, IAB에서 각각 448.91±207.69ml, 378.23±119.83 ml으로 수술 후 1일째 IAB에서 유의하게 양이 적었으며(p=0.00), 총 배액량도 IVB에서 1,110.39±396.23 ml, IAB에서 827.14±282.47 ml로 IAB가 IVB에 비해 유의하게 적었다(p=0.000).

수혈 빈도는 IVU에서 5/50명(10.0%), IAU에서 2/44명(4.5%)으로 IAU가 적었으나 통계적으로 유의하지는 않았고(p=0.442, power=0.95), IVB에서 16/54명(29.6%), IAB에서 1/35명(2.9%)으로 IAB에서 수혈 빈도가 유의하게 적었다(p=0.002).

평균 수혈량은 IVU에서 44.80±144.71 ml, IAU에서 21.80±106.86 ml로 IAU가 적었으나 통계적으로 유의하지 않았고(p=0.389, power=0.83), IVB에서 177.80±321.00 ml, IAB에서 18.30±108.18 ml로 IAB에서 유의하게 적었다(p=0.001).

실혈량은 IVU에서 1,318.70±724.20 ml, IAU에서 963.28±454.03 ml로, IAU에서 실혈량이 유의하게 감소했고(p=0.006), IVB에서 1,837.40±699.70 ml, IAB에서 1,337.60±382.20 ml로 IAB에서 유의하게 실혈량이 감소했다(p=0.000) (Table 2, 3).

합병증으로 심부 정맥 혈전증이 IVU에서 1예(2%) 발생하였으나 통계적으로 유의하지 않았고 양 군 모두 감염 등의 심각한 합병증은 발생하지 않았다.

본 연구는 TXA를 배액관을 통해 관절 내 도포한 군이 정맥 투여한 군에 비해 단측군과 양측군 모두 실혈량을 통계적으로 유의하게 줄일 수 있었고, 게다가 양측군의 경우 배액량, 수혈 빈도 및 평균 수혈량도 통계적으로 유의하게 감소시킬 수 있음을 보였다. 저자들은 관절 내 도포 시에 정맥 투여 시보다 국소적으로 TXA의 농도를 높게 유지할 수 있으며 술 후 3시간 동안 배액관에 음압을 유지하지 않아 TXA가 관절 내 흡수할 시간을 주었으며, TXA가 출혈 부위에 직접적으로 작용하게 되어 나타나는 결과로 판단하였다.22)

TKA는 진행된 퇴행성 관절염에 있어 이상적인 수술 방법이나

TKA 후의 실혈량은 1,450-1,790 ml로 다른 정형외과적 수술에 비해 다량의 출혈을 유발하는 것에 대한 염려가 있다.23242526) TKA 시행 시 골이나 연부조직의 절제면에 의한 직접적인 출혈 이외에도 연부조직으로 소실되어 감지하지 못하는 출혈량도 많아서 TKA시 배액량으로만 실혈량을 평가하기가 어렵다. 이에 본 연구에서는 환자의 신장과 체중을 측정하고 Nadler 등20)의 공식을 이용하여 수술 전 총 혈액량을 구하였으며, Sehat 등21)의 공식을 이용하여 수술 전과 후의 Hct의 변화에 따른 실혈량을 구함으로써 연부조직으로 소실되어 감지하지 못하는 출혈량까지 정확하게 측정하려 하였다.

실혈량을 줄일 수 있는 여러 방법 중 TXA는 합성 항 섬유소 용해 약제(antifibrinolytic agent)로 lysin에 결합하여 tissue plasminogen과 plasmin에 가역적인 복합체를 형성하고 수술 창 주변의 손상된 미세 혈관에 수술 시 만들어진 혈전이 녹지 않도록 하여 실혈량을 줄이는 목적으로 사용되고 있다.16) TXA의 사용 용법으로는 주로 정맥 투여가 많이 보고되고 있으며 그 효과도 인정 받고 있으나,1617) 심부 정맥 혈전증과 같은 합병증의 염려가 있어 아직까지 이상적인 사용법에 대해서는 의견이 분분하다. 때문에 동맥, 정맥 폐쇄성 질환이나 신장 질환의 경우 사용에 제한이 있다. 이에 최근 들어 TXA를 배액관을 통해 도포하거나 또는 관절강 내 직접 도포하는 방법이 연구되고 있다. 이에 본 저자들은 정맥 주사를 통해 시행한 군과 배액관을 통해 관절 내로 투여한 군의 결과를 비교하여 어느 방법이 더 효율적이며, 안전한 방법인지 알아보고자 하였다.

TXA의 관절 내 도포는 다른 연구들에서도 좋은 결과들이 보고되고 있는데, Alshryda 등27)은 TXA를 관절 내로 도포하고 30분간 clamp한 군과 생리 식염수를 도포하고 30분간 clamp한 대조군을 비교하여 실험군에서 수혈 빈도, 배액량, 실혈량이 감소되었음을 보고했고, Ishida 등28)은 TXA를 배액관을 통해 관절 내로 2 g 도포한 뒤, 배액관을 clamp한 군과 생리 식염수를 20 ml 투여한 뒤 배액관을 clamp한 군을 비교했을 때, 실험군에서 술 후 혈색소 감소 및 배액량이 대조군에 비해 유의하게 적었음을 밝혔으며, 대퇴와 무릎, 종아리의 부종 역시 대조군에 비해 유의하게 감소하여 재활 및 술 후 통증에 장점이 있음을 보였다.

TXA의 정맥 주사 사용 시 심부 정맥 혈전증, 폐색전증의 발생률이 증가할 수 있다는 염려가 있으나 본 연구에서는 IVU군에서만 1예 발생하였는데 혈전은 원위부인 soleal vein에 위치하고 있었으며 Xarelto® (rivaroxaban; Bayer, Leverkusen, Germany)을 3주간 경구 복용 후 호전되었다. 문헌 보고에서도 심부 정맥 혈전증 또는 폐색전증의 발생률에는 유의한 차이는 없었다.1628) 또한 관절 내 도포 역시 심부 정맥 혈전증, 폐색전증 등의 부작용을 유의하게 증가시키지 않는다고 보고되고 있다.27) 정맥 내 투여할 경우 TXA는 혈관을 통해 이동하게 되며, 혈청 내 농도와 관절 내 농도가 같아지면서 관절 내로 확산되나 관절 내 도포 시에는 상대적으로 혈청 내 농도가 정맥 주사에 비해 적다고 보고되고 있다.29) 이는 관절 내 도포가 상대적으로 적은 양으로 보다 나은 효과를 얻을 수 있으며, 또한 혈청 내 TXA의 농도가 정맥 주사보다 더 적어 전신적 영향이 더 적을 것으로 판단된다. 이는 동맥성 및 정맥성 폐쇄증의 과거력이 있어 심근 경색, 심부 정맥 혈전증 등의 위험성이 있는 환자에 있어 전신적 영향을 최소화하여 추후 배액관을 통한 관절 내 도포의 적응증이 정맥 투여의 적응증보다 더 확대될 수 있을 것으로 생각되며, 이에 대한 연구가 필요할 것이다.

본 연구에서는 단측군과 양측군 모두 배액관을 통한 관절 내 도포가 정맥 투여에 비해 총 실혈량은 유의하게 감소함을 보였으나 단측군에서 배액량, 수혈 빈도 및 수혈량이 IAU가 IVU에 비해 그 양은 더 적었으나 유의하지 못하였다. 이는 많은 증례 수를 통한 연구 시 유의한 결과를 보일 것으로 생각된다.

정맥 주사 시에는 10 mg/kg으로 주었으나 관절 내 도포 시 모든 환자에게 3 g으로 동일한 양을 주어 정맥 투여 시 TXA 양의 차이에 따른 차이점을 배제할 수 없다는 점은 본 연구의 제한점으로 지적할 수 있다. 또한 기존의 meta-analysis 연구 등에서 정맥 투여군과 관절 내 도포군의 비교에서 실혈량, 배약량, 수혈빈도 및 수혈량의 유의한 차이를 발견할 수 없었다는 결과와는 다소 다른 결과를 보였으나 이는 각각에 연구에서 각기 다른 TXA 용량을 사용함에 영향을 받았을 가능성이 높을 것으로 생각되고, 이는 본 연구에 있어서 제한점이 된다고 할 수 있겠다(Table 4).30)

Figures and Tables

Table 1

Demographic Data of Patients

Values are presented as number only or mean±standard deviation. IVU, intravenous unilateral; IAU, intra-articular unilateral; IVB, intravenous bilateral; IAB, intra-articular bilateral; BMI, body mass index; Preop, preoperative; Hb, hemoglobin; Hct, hematocrit; PT, prothrombin time; aPTT, activated partial thromboplastin time.

Table 2

Hb Level Concentrations, Amount of Drain, Total Blood Loss, Transfusion Rate, and Amount of Transfusion in Unilateral TKA

References

1. Frisch NB, Wessell NM, Charters MA, Yu S, Jeffries JJ, Silverton CD. Predictors and complications of blood transfusion in total hip and knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2014; 29:S189–S192.

2. Park JH, Rasouli MR, Mortazavi SM, Tokarski AT, Maltenfort MG, Parvizi J. Predictors of perioperative blood loss in total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:1777–1783.

3. Zhao-Yu C, Yan G, Wei C, Yuejv L, Ying-Ze Z. Reduced blood loss after intra-articular tranexamic acid injection during total knee arthroplasty: a meta-analysis of the literature. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014; 22:3181–3190.

4. Friedman R, Homering M, Holberg G, Berkowitz SD. Allogeneic blood transfusions and postoperative infections after total hip or knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:272–278.

5. Hart A, Khalil JA, Carli A, Huk O, Zukor D, Antoniou J. Blood transfusion in primary total hip and knee arthroplasty. Incidence, risk factors, and thirty-day complication rates. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:1945–1951.

6. Selvaratnam V, Fountain JR, Donnachie NJ, Thomas TG, Carroll FA. Does pre-operative tranexamic acid increase the incidence of thromboembolism in primary lower limb arthroplasty? Open J Orthop. 2013; 3:249–252.

7. Newman ET, Watters TS, Lewis JS, et al. Impact of perioperative allogeneic and autologous blood transfusion on acute wound infection following total knee and total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:279–284.

8. Rosencher N, Kerkkamp HE, Macheras G, et al. Orthopedic Surgery Transfusion Hemoglobin European Overview (OSTHEO) study: blood management in elective knee and hip arthroplasty in Europe. Transfusion. 2003; 43:459–469.

10. Karam JA, Bloomfield MR, DiIorio TM, Irizarry AM, Sharkey PF. Evaluation of the efficacy and safety of tranexamic acid for reducing blood loss in bilateral total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2014; 29:501–503.

11. Chen S, Li J, Peng H, Zhou J, Fang H, Zheng H. The influence of a half-course tourniquet strategy on peri-operative blood loss and early functional recovery in primary total knee arthroplasty. Int Orthop. 2014; 38:355–359.

12. Panni AS, Cerciello S, Vasso M, Del Regno C. Knee flexion after total knee arthroplasty reduces blood loss. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014; 22:1859–1864.

13. Yildiz C, Koca K, Kocak N, Tunay S, Basbozkurt M. Late tourniquet release and drain clamping reduces postoperative blood loss in total knee arthroplasty. HSS J. 2014; 10:2–5.

14. Licini DJ, Meneghini RM. Modern abbreviated computer navigation of the femur reduces blood loss in total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2015; 30:1729–1732.

15. Aggarwal AK, Shashikanth VS, Marwaha N. Platelet-rich plasma prevents blood loss and pain and enhances early functional outcome after total knee arthroplasty: a prospective randomised controlled study. Int Orthop. 2014; 38:387–395.

16. Yang ZG, Chen WP, Wu LD. Effectiveness and safety of tranexamic acid in reducing blood loss in total knee arthroplasty: a meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2012; 94:1153–1159.

17. Hynes M, Calder P, Scott G. The use of tranexamic acid to reduce blood loss during total knee arthroplasty. Knee. 2003; 10:375–377.

18. Patel JN, Spanyer JM, Smith LS, Huang J, Yakkanti MR, Malkani AL. Comparison of intravenous versus topical tranexamic acid in total knee arthroplasty: a prospective randomized study. J Arthroplasty. 2014; 29:1528–1531.

19. Gomez-Barrena E, Ortega-Andreu M, Padilla-Eguiluz NG, Pérez-Chrzanowska H, Figueredo-Zalve R. Topical intra-articular compared with intravenous tranexamic acid to reduce blood loss in primary total knee replacement: a double-blind, randomized, controlled, noninferiority clinical trial. J Bone Joint Surg Am. 2014; 96:1937–1944.

20. Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. Prediction of blood volume in normal human adults. Surgery. 1962; 51:224–232.

21. Sehat KR, Evans R, Newman JH. How much blood is really lost in total knee arthroplasty?. Correct blood loss management should take hidden loss into account. Knee. 2000; 7:151–155.

22. Seo JG, Moon YW, Park SH, Kim SM, Ko KR. The comparative efficacies of intra-articular and IV tranexamic acid for reducing blood loss during total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013; 21:1869–1874.

23. Biarnés Suñé A, Ciércoles Jiménez E, Márquez Martínez E, Medel Rebollo J, Godet Gimeno C, Roigé Solé J. Risk factors for transfusion in primary knee arthroplasty. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2006; 53:18–24.

24. Good L, Peterson E, Lisander B. Tranexamic acid decreases external blood loss but not hidden blood loss in total knee replacement. Br J Anaesth. 2003; 90:596–599.

25. Hiippala ST, Strid LJ, Wennerstrand MI, et al. Tranexamic acid radically decreases blood loss and transfusions associated with total knee arthroplasty. Anesth Analg. 1997; 84:839–844.

26. Kalairajah Y, Simpson D, Cossey AJ, Verrall GM, Spriggins AJ. Blood loss after total knee replacement: effects of computer-assisted surgery. J Bone Joint Surg Br. 2005; 87:1480–1482.

27. Alshryda S, Mason J, Vaghela M, et al. Topical (intra-articular) tranexamic acid reduces blood loss and transfusion rates following total knee replacement: a randomized controlled trial (TRANX-K). J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:1961–1968.

28. Ishida K, Tsumura N, Kitagawa A, et al. Intra-articular injection of tranexamic acid reduces not only blood loss but also knee joint swelling after total knee arthroplasty. Int Orthop. 2011; 35:1639–1645.

29. Chen JY, Chia SL, Lo NN, Yeo SJ. Intra-articular versus intravenous tranexamic acid in primary total knee replacement. Ann Transl Med. 2015; 3:33.

PDF

PDF ePub

ePub Citation

Citation Print

Print

XML Download

XML Download